このあいだ、次のコメントが来た。

ブロンズ3でこれは、「ちょっとまだ早いかな」という感じがする。

やる気があってダメなことはないのだけど、最低でもダイヤモンド4ぐらいはないと、不自然な行動のような気がした。

私の返信は

というわけで今回は

- メモをどうやって取るのか?

このテーマを取り扱うことにする。

現代社会は情報の洪水であり、我々の脳は常に多くの刺激に晒されている。集中力の散漫、漠然とした不安、アイデアの渋滞… これらは多くの人が抱える悩みと言えよう。生産性の向上や自己啓発の分野で世界的に知られるティム・フェリス氏は、こうした現代特有の課題に対し、長年にわたり「書くこと」を通じて対処してきた。

彼のYouTube動画から垣間見えるのは、単なるメモ取りに留まらない、思考を整理し、集中力を高め、さらには精神的な平穏を得るための洗練されたノート術とジャーナリングの実践である。フェリス氏は、状況や目的に応じて複数の手法を巧みに使い分けている。ここでは、彼が実践する主な3つの方法、「迅速なメモとレビュー」「モーニングページ」「5分間ジャーナル」を深く掘り下げ、その具体的な手順と哲学を探る。

How I Journal and Take Notes | Brainstorming + Focusing + Reducing Anxiety | Tim Ferriss

タイトルは

- ブレインストーミングする

- 集中する

- 不安を軽減する

という意味だ。

上の動画を参考にして進めていこう。

この記事はパッチ25.06の時に執筆されました。

1. 思考の種を選別する:「迅速なメモとレビュー」

イベントへの参加中や、ふとした瞬間に訪れるアイデアの閃き。これらを逃さず捉え、かつ後で有効活用するためにフェリス氏が用いるのが、この「迅速なメモとレビュー」法である。彼はこれを「Expedient/Pocket Brainstorming(便宜的/ポケット・ブレインストーミング)」とも呼んでいる。重要なのは、書き留めることと、その後の複数回にわたるレビュープロセスである。

- 記録の瞬間: まず、小型のノート(ポケットに入るサイズが理想的)を用意し、イベントでの気づき、引用、アイデアの断片など、心に留まったことを素早く書き留める。この段階では、体裁や詳細さよりもスピードが重視される。思考の流れを止めずに、とにかくアウトプットすることが肝心である。

- 第一回レビュー(即時〜短期): イベント直後やその日の終わりなど、記憶が新しいうちにノートを見返す。この段階で、特に重要だと感じた箇所や、後で再考したい点に「箱で囲む」などのシンプルな印をつけ、最初のフィルタリングを行う。

- 第二回レビュー(中期): 数日から数週間後、少し時間を置いてから再度ノート全体を見返す。初回のレビュー時とは異なる視点が得られることもある。ここでさらに重要度が高い、あるいは発展性があると感じた箇所に「丸で囲む」など、前回とは違う印をつけ、情報の絞り込みを進める。

- 第三回レビュー(長期): 四半期ごとなど、さらに時間を置いてから見返す。長期的な視点で見たときに、依然として価値がある、あるいは他のアイデアと結びつく可能性のある項目を「ハイライト」する。この段階まで残る情報は、真に重要なエッセンスである可能性が高まる。

- 行動への橋渡し: 各ページの右下隅には、四角い枠(アクションボックス)を設ける。レビューを通じて「これは実行に移すべきだ」と判断した具体的なアクションステップをこの枠内に書き込む。これにより、アイデアが単なる記録に終わらず、具体的な行動計画へと繋がる。

- 検索性の向上: ノートの右ページにはページ番号を振る。そして、ノートの最初の数ページを使って、後でインデックス(目次)を作成する。レビューでハイライトした特に重要な項目やテーマが、どのページにあるかを記録しておくのである。左ページの内容を参照したい場合は、「ページ番号.5」のように記録し、両ページを効率的に管理する。

この手法の目的は、単に情報を記録して忘れることではない。複数回のレビューというフィルターを通して、時間と共に変化する自分の関心や状況に合わせて、本当に重要な情報=シグナルを雑多な情報=ノイズの中から抽出し、常に意識できるようにすることにある。これは、思考を深め、価値ある洞察を得るための戦略的なプロセスなのである。

それでは実際に「迅速なメモとレビュー」をやってみよう。

最近GUILTY GEAR -STRIVE-を買った話

今回の記事では、自分で書いた文章をラノベ風に変換するという手法を使う。

ふむ、最近ちょっとした衝動買いをしてしまった。いや、衝動買いなんて生易しいもんじゃないな。これはもう、過去への感傷に金を払ったって言うべきか。

ギルティギア ストライブとかいう格ゲーに、昔さんざん使ってたヴェノムが実装された、なんて話を聞いちまったのが運の尽きだ。懐かしさ、なんていう厄介な感情は、時として財布の紐をハサミで断ち切るくらいの破壊力があるらしい。気づけば八千円も払っていた。デジタルデータにな。まあ、いい。感傷にはそれくらいの価値があるってことにしておこう。

で、だ。せっかく買ったんだから楽しまないとな。ヴェノムはまだしも、ラムレザルとかいうキャラが、まあ、なんだ、見た目が良かったし、初心者にも優しいとかいうネットの噂を鵜呑みにして、そいつを動かしてみた。これが意外と手に馴染む。気づけば二時間くらい経っていた。悪くない。実に健全な時間の使い方じゃないか。

問題が発生したのは、次の日のことだ。 「……痛え」 思わず声が出た。左手の親指。例の、ゲームパッドで十字キーを酷使すると十中八九悲鳴を上げるあの場所だ。ご丁寧に調べたら、IP関節とかいうらしい。ふうん、また一つどうでもいい知識が増えたな。親指の腹が、俺のゲームへの情熱と引き換えに悲鳴を上げている、ってわけだ。

しかし、妙だな。昔はこんなじゃなかったはずだ。ガキの頃なんて、親指の皮がズル剥けになってもコントローラーを握り続けてた。水ぶくれが潰れても、絆創膏を貼ってまた同じ場所をグリグリやってた。あれはもう、なんていうか、一種の修行だったんだろう。ケンガンシリーズの黒木玄斎がやってる部位鍛錬って、多分こういうことなんじゃないか、なんて馬鹿なことを考えた。

そこまで指を酷使して、血反吐を吐く思いで(というのは少し大袈裟だが)必死にやってたはずなのに、結局俺の腕前なんてたかが知れてた。当時の記憶を掘り起こせば、そうだな、LOLで例えるなら、ダイヤモンドに届くかどうか、ってところか。上には上がいる。世の中そんなもんだ。

俺がゲームで多少なりともマシになったのは、もっと後の話だ。マインドマップとかいう、なんだかよく分からん図を使い始めてからだった。思考が整理される、なんていう胡散臭い謳い文句に、当時は半信半疑だったが。

つまり、だ。結局のところ、最初にあの頃の、黒木玄斎もかくやという指先の鍛錬、いや、情熱と呼ぶべきか、そういうものがなけりゃ、そもそもランクマッチなんていう魑魅魍魎が跋扈する戦場で渡り合えるわけがない、ってことなんだろうな。

世の中にはいるらしいじゃないか。アイテムやルーンの効果すらロクに覚えようとしないで、ランク戦に突撃していく奴らが。さすがにそこまで頭がお花畑なわけはないだろうから、きっと何か、見たくない現実とか、そういう厄介なものを精神的に抱えてるんだろうな、と俺は思う。必死に『俺はまだ本気出してないだけ』とか、『運が悪かっただけ』って自分に言い聞かせて、根本的な問題から目を逸らしてる。そういう防衛機制ってやつか。

『無知は怠惰ではなく勤勉の表れだ』。 なんて言葉を、どこかの小難しい本で読んだ気がする。知らないことを知らないままでいるために、人間は驚くほど努力をするらしい。皮肉なもんだな、まったく。

俺の親指の痛みも、まあ、ある意味じゃゲームへの勤勉さの証、ってことになるんだろうか。 やれやれだぜ。

普通に考えて、ランク戦をするのは戦いたいからだろう。

しかし世の中には、「戦いたくないけれどランクだけ上げたい」という危篤なヤツが多い。

私はそういう人達に対して

「ゲームなら他人に勝てると思っているんだろう」

と説教するのだけど、そこらのエメラルドですら、指の皮ズル剥ける勢いでプレイしてるわけだ。

ゲームでモチベーションとか言っちゃう人ってのは、やっぱりプレイヤーじゃないんだろうなって、ギルティギアをしながら思った。

毎日4時間身体を鍛えられる人は中々いないが、毎日12時間LOLできる人はたくさんいすぎて探すまでもない。

人間はゲームへのレディネスが異常に高い。

自己の連続性

やれやれ、夜、布団にもぐりこんで天井の木目を数え始めたりすると、どうにもくだらない考えが頭を巡り始める。そういう夜が、俺には時々ある。

最近よく思うのは、数年前の俺のことだ。あいつ、マジで何も考えてなかったんじゃないか? ってな。 いや、待てよ。俺のこの性格からして「何も考えてない」なんてことは、物理的にあり得ないはずなんだが。それでも、今の俺から過去を振り返ると、どうにもそうとしか思えない。記憶っていうのは、実に都合よく改変されるものらしいな。

ガキの頃は、人生ってもんを、なんだか一回きりの、セーブもロードも許されない高難易度ゲームみたいに捉えてた。そういう節があったな、確かに。 失敗したら即ゲームオーバー。コンティニュー不可。そう本気で信じ込んでたから、やたらと自分自身を大事に、傷つけないようにって、まるで壊れ物のガラス細工みたいに扱ってた。過保護にもほどがあるだろう。

だが最近、ちょっと違うんじゃないかと思い始めてる。人生ってのは、もしかしたらサモナーズリフトの試合みたいなもんなのかもしれない。毎日毎日、違うプレイヤー、つまり「今日の俺」が、自分というチャンピオンを操作してるんじゃないか、ってな。昨日の俺と今日の俺は、地続きのようでいて、どこか決定的に違う。そんな感覚だ。自己同一性の拡散、とかいうやつか? まあ、どうでもいいが。

勘違いしないでほしいんだが、別に人生が素晴らしいものだなんて、今だって欠片も思っちゃいない。むしろ、依然としてクソみたいな側面の方が多いとすら感じてる。 だけどな、そんなクソみたいな人生にも、「ああ、もっと早く、そうだな、10年くらい前から続けてりゃ良かったな」って後悔するような、そういう種類の『良い習慣』ってのは、どうやら確かに存在するらしい。

例えば、ブログを毎日書くとか、YouTubeに動画を投稿し続けるとか、地道にダンベルを持ち上げ続けるとか。あるいは、本気で頭を使ってLOLのランクを上げようとするとか。 そういう類の、一見地味で、即効性のない何かを、ある程度長い期間、真面目に取り組んでいるとだな、どうも人間というのは、今日の自分とはまるで違う何か、別の生き物にでもなるみたいに、変化し続ける生き物らしい。まるで脱皮でも繰り返すみたいに、か。

例えば、今こうして書いてるこの駄文にしたってそうだ。こんな記事をたった一つ書いたところで、世界が変わるわけでも、俺自身が劇的に変貌するわけでもない。そんなふうに考える奴は、まあ、いないだろう。 ゼロとイチの間には、たしかにとてつもなく大きな違いがある。だが、何か新しいことを始めて、本気で『一日だけ』取り組んだって、結局、現実は何も変わりゃしない。それはどうしようもない事実だ。

だから、やっぱり、あれなんだろうな。LOLの試合みたいに、一戦一戦、目の前のことに集中して取り組んでいくしかないんじゃないか、って思う。 今日の試合(あるいは一日)で勝とうが負けようが、まあ、それはそれとして受け止めて、反省点があれば次に活かす。ただ、その繰り返しだ。そうやって、気づいた時には昨日とは違う自分になってる。人生ってのは、案外そういう地道な作業の積み重ねでできてるのかもしれないな。

やれやれ、まったく面倒な生き物だな、人間ってやつは。俺も含めて、だが。

自分を粗末に扱うのは男らしさであると、千葉雅也が言っていた。

たしかに言われてみれば、子どもと、人に舐められるタイプの成人男性は自分を大事にしすぎる。

「他人よりも自分が大切なのは当たり前なのだけど、そういうのを全面に出されてもね」

という感じだ。

大昔はサバイバルだったせいか、人間は進化の過程で、能力が低かったり頭が悪くても、能力が高い人や頭の良い人がわかってしまう。

※ 自分よりも賢い人がわかるって、考えてみればおかしな話ではある。

自分に負荷をかけたくないっていうタイプの男性は「戦えないヤツ」って思われてしまうのだろう。

成果が出るよりも精神性(レディネス)が身につくほうが速いという話

FANBOXの限定公開にも書いたのだけど、人間は負荷をかけると、成果よりも脳みそのほうが先に変わるようだ。

サラダと卵の白身3個分。

現代は食べ過ぎで亡くなる人のほうが多いのだけど、体型や健康を維持するためこういう食事を取る必要があるのも、それはそれで嫌だなと思った。

2. 心のノイズを掃き出す:「モーニングページ」

日々の中で感じる漠然とした不安、頭の中をぐるぐると巡る心配事、集中を妨げる雑念。これらを整理し、心を軽くするためにフェリス氏が取り入れているのが「モーニングページ」である。これは元々、ジュリア・キャメロン氏が著書『ずっとやりたかったことを、やりなさい。(The Artist's Way)』で提唱した手法として知られている。

- 実践のタイミングと方法: その名の通り、一日の始まりである「朝」に行うのが基本である。ペンを手に取り、ノートに見開きで3ページ分、とにかく手を動かし続ける。重要なのは「手書き」であること。タイピングとは異なる、身体的な感覚を伴う行為が、思考の解放を促す。

- 内容の自由度: 何を書くかは完全に自由である。頭に浮かんだこと、昨日あった嫌なこと、今日の予定への不安、隣の家の物音、意味のない言葉の羅列… まさに「思考の垂れ流し」である。文章の上手い下手、内容の整合性などは一切気にする必要はない。「脳のゴミ出し」「精神的な水切り」といったイメージで、心の中にあるものをすべて紙の上に吐き出すことが目的である。

- レビュー不要の原則: モーニングページの最も特徴的な点は、基本的に後で読み返さないことである。書くプロセスそのものが目的であり、自己分析や記録としての価値は追求しない。書き出す行為によって、頭の中のノイズが紙に移され、客観視される(あるいは単に排出される)ことで、心が整理され、クリアな状態で一日をスタートできるのである。

フェリス氏はこのモーニングページを、特にストレスや不安を感じている時期に、精神的な負担を軽減し、その後のタスクへの集中力を取り戻すための有効な手段として活用している。

人に見せない前提で書けば、文章は誰でも楽しく書けると思う。

俺のホワイトニングがない

手では書いてない。

やれやれ、そろそろジムにでも行って、たるんだ体に鞭でも入れてやるか。なんて、我ながら殊勝な心がけで準備を始めたんだが、どうにも事がスムーズに進まないのが俺の日常らしい。

その前にシャワーでも浴びるか、と無駄に意識高く洗面所に向かい、ついでに鏡を覗き込んだのが運の尽きだった。 「……ん?」 口元に、見慣れない点がある。おいおい、これはアレか? 新手のシミとかいう、歓迎されざる客か? まったく、人の顔に勝手に住み着くんじゃない。

そこで、ふと思い出した。この間、皮膚科で何かの薬をもらうついでに、よく分からないまま勧められて買った、二千円もするホワイトニング美容液とかいう代物の存在を。そう、こいつを塗っておけば、この招かれざる客人も退散してくれるかもしれない、なんて淡い期待を抱いたわけだ。で、早速そいつを探し始めたんだが――

ない。 どこにも、ない。 洗面台の周り、棚の中、引き出し。思い当たる場所を探しても、影も形も見当たりやしない。

「ちくしょう、どこ行きやがったんだ…!」 妙にムカついてきてな。たかが美容液一本に、なんで俺がこんなに必死にならにゃならんのだ。それでも、諦めきれずに十分くらいは部屋の中を引っ掻き回して探した。だが、結果は同じ。あの二千円の小瓶は、まるで最初から存在しなかったかのように、忽然と姿を消していた。

なんでこんなに腹が立つのかって? そりゃあ、決まってる。 ほとんど使ってなかったからだ。 これが毎日ちゃんと使ってて、もう残りも僅かっていう状態だったら、「ああ、使い切る前に失くしたか。まあ仕方ないな」で済んだ話だったろうに。新品同然のまま、どこかへ家出するたあ、どういう神経してるんだ、あの小瓶は。まったく。

つまり、こういうことなんだろうな。一つ教訓を得たわけだ。 なくなると本気で困るようなもんは、ちゃんと自分の部屋の、決まった場所に厳重に保管しておくべきだ、ということだ。簡単なルールのはずなんだが、どうにも俺にはそれが難しいらしい。やれやれだ。

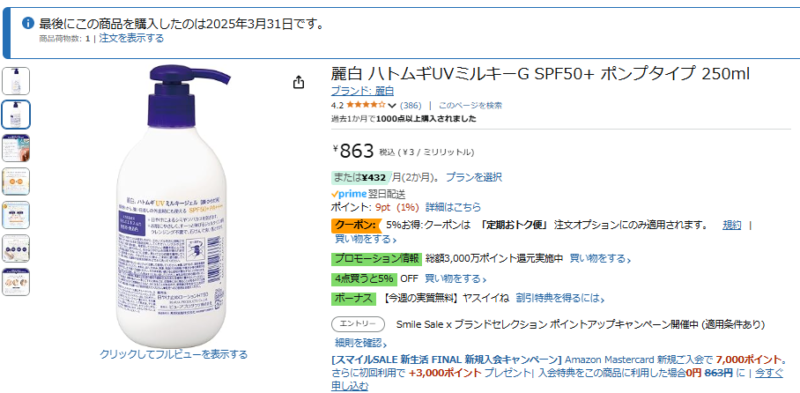

それともう一つ。 「治療より予防が大事」ってやつか。 シミができてから慌てて何かを塗るより、そもそもシミができないようにする方が、よっぽど賢いし、コストもかからないのかもしれないな。となると、アレだ。日焼け止めだ。

ちょうど、そろそろ日差しも強くなってきて、うっかりしてると肌がジリジリ焼ける季節だ。よし、決めた。ポンプ式の、デカいやつでも買っておくか。 毎日、出かける前にそいつを塗ることにしよう。二千円の美容液を探す無駄な十分間より、よっぽど建設的な時間の使い方ってもんだろう。ああ、そうに違いない。

これは実際に書いた。

そうしたら、かなりスッキリした。

内容も前に書いた2つと違って、エッセイに近い。

3. 日々の成長を促す羅針盤:「5分間ジャーナル」

日々の忙しさの中で、感謝の気持ちを忘れ、目標を見失い、ただ時間が過ぎていく… そんな感覚に陥りがちな現代人にとって、「5分間ジャーナル(The Five-Minute Journal)」は、ポジティブな意識と行動を習慣化するための強力なツールとなり得る。フェリス氏も、フォーカス、実行力、そして感謝の気持ちを高めるために、この構造化されたジャーナリングを実践している。

- シンプルな構造: このジャーナルの特徴は、そのシンプルさである。基本的には、日付、心に響く引用(任意)、そして朝と夜の短いプロンプト(問いかけ)で構成されている。フェリス氏は「シンプルさは成功し、複雑さは失敗する」という考えを重視しており、この手軽さが継続の鍵となる。

- 朝のプロンプト(一日の始まりに):

- 感謝していること(3つ): 「美味しいコーヒー」「家族の笑顔」「暖かい布団」など、どんな些細なことでも構わない。日々のポジティブな側面に意識的に目を向けることで、幸福感が高まる。

- 今日を素晴らしい一日にするためにできること(3つ): その日の具体的な目標や意図を設定する。「〇〇のタスクを完了する」「誰かに親切にする」「運動する」など、行動レベルでの計画を立てることで、一日の方向性が定まる。

- 今日の肯定的な自己暗示(アファメーション): 「私は集中して仕事に取り組める」「私は自分の能力を信じている」など、自分自身を励ます肯定的な言葉を書き出す。

- 夜のプロンプト(一日の終わりに):

- 今日起こった素晴らしいこと(3つ): 朝の感謝とは別に、その日実際に体験した良い出来事を振り返る。ポジティブな記憶を再確認することで、自己肯定感が高まる。

- 今日をより良くするためにできたこと(1つまたは2つ): 「もっと早く寝るべきだった」「あの時、こう言えばよかった」など、改善点や学びを具体的に書き出す。これは自己批判ではなく、明日への成長のためのフィードバックと捉える。

- カスタマイズ: フェリス氏は、必要に応じてページ上部に個人的なリマインダーとなるプロンプトを追加することもあると述べている。例えば、自己の状態(State)、語る物語(Story)、戦略(Strategy)を意識するための、トニー・ロビンス氏のヒューリスティック(経験則)などである。

- 定期的なレビュー: モーニングページとは異なり、5分間ジャーナルは定期的に(例えば四半期ごと)見返すことが推奨される。過去の記録を振り返ることで、自分の思考パターン、感情の起伏、目標達成度、あるいはコーヒーの摂取量や睡眠時間との関連など、客観的なデータに基づいた自己分析が可能になり、さらなる改善へと繋げることができる。

5分間ジャーナルは、毎日わずか5分程度の時間で、感謝の習慣を育み、日々の目標への意識を高め、自己成長を促すための、シンプルかつ効果的なフレームワークを提供する。

今回の記事のメインとなる項目だ。

5分間ジャーナルはLOLと似ている

ちょうど

- 朝のプロンプト=試合前

- 夜のプロンプト=試合後

に当てはまるはずだ。

私の場合は

- 試合前 スムーズにピックできたか

- 試合後 実際に良かったと思われるルーンやビルドなど

これは私が上手なので、書くべき点が少ないためである。

冒頭のコメントの中にあった、サイドレーンでのタイマンは大切なのだけど、全チャンピオンのおおよそのビルドがわかっていれば、わざわざ書く必要はないと言った感じだ。

1 パッとピックできれば勝てるし、パッと出てこなければ勝つのは難しい。

2 LOLは基本的に直感と反していることが多いので、一応確認はする。

難しい組み合わせじゃなければ、統計サイトを見ておおよその傾向を掴むだけでいい。

多くのプレイヤーは次のことも書くといい

- 上3人(トップ、ジャングル、ミッド)のダメージタイプ

- 下3人(ジャングル、ボット、サポート)のダメージタイプ

1 3人全部ADじゃなくても、トップ+ジャングル、ジャングル+ミッドがADの場合、プレートスチールに無理なく買えるのであればそうしたほうがいい。

相手がAPだらけの場合は、ファーストアイテム+ブーツ+ヌルマジックマントの後に、セカンドアイテムを買いに行ったりする。

2 こちらも同じだ。

パイクやセナの難点は、隣もADである場合が多いことだ。

パイクを使っていて、隣がマークスマン、さらに味方ジャングルもAD。

そして対面のサポートがマオカイやタリックだった場合、普通にやったらまずボコられてしまう。

つまりチャンスに気づくとは

- 感謝していること(3つ)

- 今日起こった素晴らしいこと(3つ)

に近い。

ポジティブってのは性格じゃなくって、能力に近いと言えるだろう。

こういうチャンスや幸運に気づくには、やはりLOLの知識や実力がないと気づけない。

やはりレートの低い試合での最もポジティブな点は、「対面が弱い可能性が高い」というところだ。

ティム・フェリス流ノート術の核心

これらの手法を通して見えてくる、ティム・フェリス氏のノート術における重要な点は以下の通りである。

- 明確な目的意識: それぞれのノート術が、特定の目的(情報フィルタリング、ストレス軽減、フォーカス向上など)を持って実践されている。

- レビューと反復: 特にアイデア系のノートでは、複数回のレビューを通じて情報の価値を見極め、深めていく。

- 行動との連携: アイデアを具体的なアクションステップに落とし込んだり、日々の振り返りを翌日の改善に繋げたりと、書いたことを行動に移す仕組みが組み込まれている。

- 書く行為自体の価値: モーニングページのように、書くプロセス自体が精神的な浄化作用を持つことを認識している。

- シンプルさと継続性: 特に5分間ジャーナルに見られるように、複雑さを排し、継続しやすいシンプルな形式を重視している。

さて、ティム・フェリスのノート術と、それに絡めた俺自身の与太話にここまで付き合ってくれて、どうもありがとう。

今回は、かの有名なライフハッカーだか何だか知らないが、ティム・フェリス氏の「書く」技術をネタにさせてもらった。まあ、高尚なノート術の話だけじゃ退屈だろうからな。俺が最近ギルティギアを買って指を痛めた話とか、二千円のホワイトニングを失くして地味に凹んだ話とか、そういうリアルな日常をぶち込んでみたわけだ。

途中、やたらと斜に構えた感じの長文引用があったと思うが、あれはまあ、モーニングページ的な実践の一環というか、頭の中の独り言をそのまま文章に起こしてみたらああなった、くらいの軽いノリで読んでもらえれば幸いだ。決してラノベ作家に転身しようってわけじゃないんで、その辺は誤解なきよう。ああいう風に思考を垂れ流すのも、時には悪くないってことだな。ストレス解消にはなった気がする。

結局のところ、言いたかったのは「書く」って行為は、思った以上に強力なツールになるんじゃないか、ってことだ。頭の中のゴチャゴチャを整理したり、日々の目標を明確にしたり、あるいは単純にムカついたことを書き殴ってスッキリしたり。

特に、5分間ジャーナルとLOLの試合を無理やり結びつけた部分は、我ながら面白い視点だと思ってる。日々の反省や感謝が、ゲームのプレイング改善やチャンス発見に繋がる、っていうのは、あながち間違いじゃないはずだ。まあ、「対面が弱い可能性が高い」のが最大のポジティブ要素だ、なんて言っちまうあたり、俺もまだまだ低レート根性が抜けてないのかもしれんが。

この記事を読んで、ノート術だのジャーナリングだのに少しでも興味を持ってもらえたなら、あるいはLOLのランクが上がったなら(それは流石にないか)、書いた甲斐があったってもんだ。

皆さんも、自分なりの「書く」習慣を見つけてみてはどうだろうか。それが高尚なジャーナルだろうが、殴り書きのメモだろうが、あるいは俺みたいなどうでもいいブログ記事だろうが、きっと何か新しい発見があるはずだ。

それでは、今回はこの辺で。 また気が向いたら、何か書くかもしれない。その時まで、達者でな。

自分で読んでても少しイラッとするのだけど、ラノベ風に書くのは面白い。

前提となっている技術は

- すらすら文章をアウトプットできる

- 情報提示する(話す)順番が、まあまあ適切である

の2点である。

その後に変換するだけ。

人間は自分の書いた内容を見ると、気恥ずかしい思いをするのが当たり前らしい。

何故そうなるのかは全然わからないのだけど、初心者は全員そう思うようである。

慣れるとそうでもないのだけど、確かに私も自分で書いた文章を読み返すのは嫌だった。

ある有名なブロガーが、

「自分のうまく書けた文章をいつまでも読んでる人はブログが成長しないからダメ」

と言っていたのを見て、

「そんな人中々いないだろ」

と驚いたのを思い出した。

それぐらいの気持ちにならないと、書き続けるのは難しいのだろう。