前回の記事では、

世界中の数百万のプレイヤーを魅了する「League of Legends (LoL)」において、

多くのプレイヤーが経験する成長の停滞、

すなわち特有の「飽き」の謎に迫った。

このLoLの「飽き」は、

コンテンツ消費が中心のソーシャルゲーム(ソシャゲ)のそれとは異なり、

自己のスキル成長の限界感や、

努力と成果が釣り合わないという、

より深い問題に根差していることを指摘した。

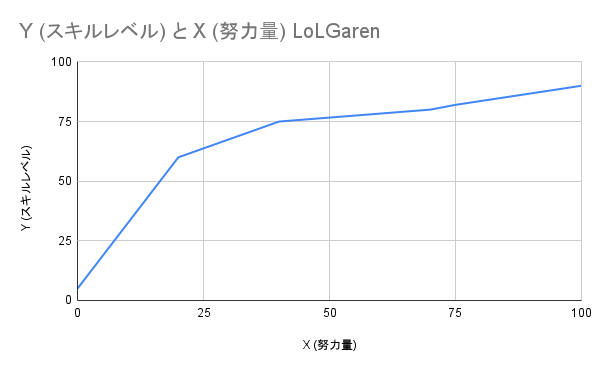

分析の鍵として「スケーリング」という概念を導入した。

これは、プレイヤーのスキル習熟の道筋、

ゲームが提供する挑戦の進化、

そして報酬に対する知覚の変化という三つの側面から

プレイヤー経験を捉えようとするものである。

この枠組みを用い、LoLとソシャゲを比較することで、

「飽き」が生じるメカニズムと

モチベーション維持の違いを考察したのだ。

特にLoLでは、「中級者のプラトー」と呼ばれる成長の壁に直面し、

スキルの上達が頭打ちに感じられる現象や、

知識・戦略の指数関数的な増大が、

成長実感を得にくくさせる。

それが「飽き」の大きな原因であることを解説した。

また、定期的なゲームバランスの変更が、

絶えず適応を強いることで

プレイヤーの疲弊を招く可能性にも触れたのである。

これに対しソシャゲでは、

コンテンツの反復性や報酬システムへの慣れ

(ヴェーバー・フェヒナーの法則が示唆するように、

報酬価値の知覚が鈍化する現象)が

「飽き」の主因であることを示した。

さらに、モチベーションの心理学に踏み込み、

LoLで重要な

- 「内発的動機付け(活動そのものの楽しさや成長実感)」

と、ソシャゲで多用される

- 「外発的動機付け(報酬やランキング)」

の違いを明確にした。

そして、LoLコミュニティの一部に見られる、

量に偏重した「グラインドカルチャー」が、

いかにプレイヤーの楽しみを奪い、

非効率な努力によってモチベーションを削いでしまうか、

という問題点を指摘したのである。

今回の記事は、まさに

- 「どうして楽しかったゲームへのモチベーションが消えてしまうのか?」

という根本的な問いに、

LoLとソシャゲの比較分析を通じて

光を当てた内容となっている。

LOLとソシャゲにおける「飽き」とモチベーションの超比較分析

League of Legends(LOL)とソーシャルゲーム(ソシャゲ)は、

そのゲームデザイン、

プレイヤーに求められるスキルセット、

そして主なモチベーションの源泉において根本的な違いを持つ。

これらの違いは、

プレイヤーが経験する「飽き」の性質や、

エンゲージメントを維持するメカニズムにも

顕著な差異を生み出しているのだ。

スケーリングモデルの違いがもたらす「飽き」の形態差

LOLにおける「飽き」は、主にスキルの停滞、

つまり

- プレイヤーが自身の成長を感じられなくなること

から生じる。

これは「中級者のプラトー」として知られ、

努力に見合う進歩が実感できないことへのフラストレーションが

「飽き」へとつながるのである。

それは、

- 習熟への渇望が満たされないことによる飽き

と言えるだろう。

一方、ソシャゲにおける「飽き」は、

コンテンツの反復性や予測可能性に起因することが多い。

デイリーミッションの単調さ、

イベント内容のマンネリ化、

あるいは報酬スケジュールへの慣れによる刺激の脱感作(ヴェーバー・フェヒナーの法則が示唆するように)

新規コンテンツやイベントの不足

が直接的な原因となる。

これは、消費サイクルの倦怠感や

新規性の欠如による飽きである。

モチベーションの持続性:内発的深さと外発的ループ

LOLのモチベーションは、主に

- 内発的な動機(スキルの習熟、競争、戦略的思考の楽しみ)

によって支えられている。

これらの動機は、プレイヤーがプラトーを乗り越え、

成長マインドセットを維持できれば、

非常に長期的なエンゲージメントを生み出す可能性を秘めている。

しかし、それはプレイヤーからの多大な投資と

精神的な強靭さを要求する。

対照的に、ソシャゲのモチベーションは、

デイリーログインボーナスやガチャといった

外発的なループに大きく依存している。

これらのループは短中期的に高い効果を発揮するが、

報酬が目新しさを失ったり、

その知覚価値が低下したりすると、

急速に効力を失う。

そのため、開発者は常に新しいコンテンツを投入したり、

報酬をエスカレートさせたりする必要に迫られるのである。

この「努力対報酬」の計算は根本的に異なる。

LOLでは、プラトー期において多大な努力が、

最初はほとんど知覚できないほどの

わずかな報酬(スキル向上)しか生まないかもしれない。

成長マインドセットによって適切に意味づけられなければ、

フラストレーションにつながる。

ソシャゲでは、毎日ログインするなどの低~中程度の継続的な努力が、

予測可能で具体的な報酬を生み出すが、

これらの報酬の「知覚価値」は時間とともに減少し(ヴェーバー・フェヒナーの法則)、

関心を維持するためには

報酬のエスカレーションや新しいシステムが必要となる。

LOLにおける「飽き」は、

- 学習戦略の変更(例:意図的な練習の導入、メンターシップの模索)の必要性を示唆するシグナル

であるのに対し、ソシャゲにおける「飽き」は、

しばしば開発者からの新しいコンテンツの必要性を示すシグナルとなる。

これは、飽きを克服する責任の所在が異なることを意味する。

LOLではプレイヤー自身に、

ソシャゲでは開発者により大きな責任があると言えるだろう。

さらに、ゲームプレイの「コア・ループ」そのものが異なる。

LOLのコア・ループは、

ダイナミックな競争環境におけるパフォーマンス、

学習、適応に関するものである。

ソシャゲのコア・ループは、

しばしば収集、

習慣形成、

そして外的な報酬に結びついたリソース管理に関するものである。

これらの異なるループは、

当然ながら異なるスケーリング経験と飽きのトリガーをもたらす。

以下に、LOLとソシャゲにおけるスケーリング、

飽きのトリガー、

そして主要なモチベーション要因を比較した表を示す。

| 特徴 | League of Legends | ソーシャルゲーム |

|---|---|---|

| 主要なスケーリングメカニズム | スキル/知識の深化 | コンテンツ/報酬の量的拡大 |

| 「飽き」の性質 | スキルの停滞・プラトー感、成長実感の欠如 | コンテンツの反復性、報酬への脱感作、新規性の欠如 |

| 主要なモチベーションドライバー | 内発的:習熟、競争、有能感 | 外発的:報酬、収集、FOMO、社会的承認 |

| 進捗の知覚 | 微妙、長期的、プレイヤー主導 | 明確、短期的、システム主導 |

| ヴェーバー・フェヒナーの法則の役割 | スキル向上実感の知覚閾への影響の可能性 | 報酬価値の知覚閾への直接的影響 |

| 典型的なプレイヤーの投資 | 高い努力、深い学習、精神的強靭さ | 低~中程度の努力、習慣的エンゲージメント |

| モチベーションの持続性 | プラトーを克服できれば非常に高い可能性。ただし、プレイヤーの主体性と努力に大きく依存する。 | 新規コンテンツや報酬エスカレーションに依存し、比較的短命であるか、常に刺激の更新が必要。 |

この表は、両ゲームタイプがプレイヤーの進行とモチベーションに

どのようにアプローチし、

なぜ異なる種類の「飽き」を引き起こすのかについての

根本的な違いを明確に示している。

League of Legendsにおけるモチベーション維持と「飽き」克服の戦略

League of Legends(LOL)のような複雑で競争の激しいゲームにおいて、

プレイヤーが長期的にモチベーションを維持し、

「飽き」を克服するためには、

多角的なアプローチが必要となる。

単にゲームをプレイし続けるだけでは、

スキルの停滞やフラストレーションに直面しやすい。

ここでは、心理学的な観点と

具体的な実践方法を組み合わせた戦略を探る。

A. 成長マインドセットと現実的楽観主義の育成

スキルの停滞期、

いわゆる「中級者のプラトー」や、

敗北によるフラストレーションを乗り越えるためには、

まずプレイヤー自身の心構えが重要となる。

成長マインドセット(Growth Mindset)とは、

知性や才能、

その他の能力は固定されたものではなく、

努力や忍耐、経験によって発達させることができるという信念である。

これに対し、固定マインドセット(Fixed Mindset)は、

能力は生まれつき決まっていると考える。

成長マインドセットを持つプレイヤーは、

失敗や困難を自己の限界を示すものではなく、

学習と成長の機会と捉えることができるのだ。

現実的楽観主義(Realistic Optimism)は、

現状を正確に評価し、

起こりうる困難を予見しつつも、

自分自身の努力や工夫によってそれらを乗り越え、

目標を達成できると信じる態度である。

これは、根拠のない楽観主義や、

逆に可能性を過小評価する悲観主義とは異なる。

LOLにおいてこれらの心構えを育むことは、

特に重要だ。

敗北やミスの経験から学び、

長期的な改善に焦点を当てることで、

短期的な結果に一喜一憂することなく、

持続的な努力を可能にする。

成長マインドセットは、後述する

- 意図的、あるいは限界的練習(Deliberate Practice)

のような他の改善戦略に

効果的に取り組むための前提条件となる。

なぜなら、意図的な練習は弱点と向き合い、

困難な課題に挑戦することを要求するが、

固定マインドセットのプレイヤーは

失敗を恐れてこれを避ける傾向があるからだ。

成長マインドセットを持つプレイヤーは、

これを学習の機会と捉える。

現実的楽観主義は、

この困難な努力が最終的には報われるという信念を提供する。

LOLで上達するために必要な「グリット(Grit)」

すなわち不屈の精神や粘り強さは、

現実的楽観主義と成長マインドセットを育むことの直接的な成果である。

これらの心理的枠組みが、

LOLの急峻な学習曲線や

プラトーを乗り越えるために必要な忍耐力を育むのだ。

単純に固定マインドセットだと、普段の生活に支障をきたすほど舐められる。

B. 意図的な練習(Deliberate Practice)と目標設定の力

「飽き」や停滞感を打破し、

着実なスキル向上を達成するためには、

練習の「質」が重要となる。

「グラインドカルチャー」のような量に頼った練習ではなく、

目的意識を持った集中的な取り組みが求められる。

意図的な練習(限界的練習)とは、

- 明確に定義された具体的な目標

- 100%の集中力をもって行う

- 常にフィードバックを受けながら

- 自身のコンフォートゾーン(快適領域)から一歩踏み出して負荷をかける

という練習法である。

この練習法は、単なる反復練習や

「惰性でのプレイ」よりもはるかに効果的であるとされる。

効果は高いのだけど、

苦行(ハードワーク)というやつで、

コーチが現役時代の練習をしないのは

単純に練習が辛すぎるからだと言われている。

効果的な目標設定もまた、

モチベーション維持とスキル向上に不可欠である。

長期的な目標を、より小さく、

- 具体的(Specific)

- 測定可能(Measurable)

- 達成可能(Achievable)

- 関連性のある(Relevant)

- 期限付きの(Time-bound)

SMARTなステップに分解することが推奨される。

また、「このゲームに勝つ」といった結果目標だけでなく、

- 「全ての行動にミニマップ確認を挟む」

といったプロセス目標に焦点を当てることも有効だ。

プレイヤーは、自身の弱点や目標に基づいて、

パーソナライズされたタスクリストを作成することができる。

例えば、

- 「最初の20ゲームはCSを伸ばすことに集中する。次の20ゲームはレーンでの有利交換(トレーディング)に集中する」

といった段階的なアプローチが考えられる。

LoLに置ける意図的な練習タスク(マスター未満)

意図的な練習は、単に何を練習するかだけでなく、

なぜ(弱点に基づいた明確な目標)そして、

どのように(集中的に、フィードバックを伴って)練習するかが重要である。

プラクティスツールを目的もなく使用するだけでは、

意図的な練習とは言えない。

意図的な練習に内在する「量より質」の原則は、

有害な「グラインドカルチャー」と直接的に対立する。

これは、停滞による飽きと戦うためには、

プレイヤーが単に多くのゲームをプレイするという「量」の考え方から、

特定の事柄を効果的に練習するという「質」の考え方へと

移行する必要があることを示唆している。

多くのLOLプレイヤーにとっての課題は、

特定のスキルにおける無意識的な非効率性/効率性から、

意識的で意図的な改善へと移行することである。

意図的な練習は、

洗練のためにスキルを意識的な領域に強制的に引き出す。

これは最初は自動操縦(オートパイロット)よりも遅く感じたり、

より困難に感じたりするかもしれないが、

プラトーを打ち破るためには不可欠である。

以下に、LOLのスキル向上のための

意図的な練習タスクの例を示す。

| スキル領域 | 具体的な目標(測定可能) | 意図的な練習方法 | フィードバックメカニズム |

|---|---|---|---|

| ラストヒット(CS) | プラクティスツールで10分間に80 CS | プラクティスツール、CS数のリプレイレビュー | 自己レビュー、CS統計 |

| マップアウェアネス | 全ての行動にミニマップ確認を挟む | 口頭での自己指示 | リプレイレビュー(見逃したギャンクや機会のカウント) |

| チャンピオンの操作 | 全てのスキルにAAを挟む | AI戦でドレイヴンを動かす | 違和感を感じなくなる |

| ジャングルルート | 最初の6キャンプをクリアし、3:30秒までにスカトルにたどり着く | ジャングル動画を見て、プラクティスツールを反復する | ゲーム内タイマー |

| ダメージトレード | レーニングフェーズで有利なトレードを5回特定し実行する | ライブゲームでの集中的な注意、リプレイレビュー | トレード結果(体力、マナ、CS)の自己評価 |

レディネスと成長マインドセットが必要なので、やはりある程度裕福じゃないと、こういった練習をするのは難しいだろう。

LoLは上手になったからといって、女性にモテるようになるわけではないし。

C. プレイヤーのウェルビーイング向上:PERMAモデルと自己調整

ゲーム内でのパフォーマンス向上だけでなく、

プレイヤー自身の精神的な健康と幸福感を高めることも、

長期的なモチベーション維持には不可欠である。

PERMAモデルは、

ポジティブ心理学者のマーティン・セリグマン博士によって提唱された

ウェルビーイング(持続的幸福)の構成要素であり、

- Positive Emotion(ポジティブ感情)

- Engagement(エンゲージメント)

- Relationships(良好な関係性)

- Meaning(意味・意義)

- Accomplishment(達成感)

の頭文字を取ったものである。

これらの要素を

LOLプレイヤーのライフスタイルに適用することで、

フラストレーションや飽きに対する緩衝材となり、

全体的な幸福感を高めることができるのだ。

例えば、小さな勝利を喜ぶ(ポジティブ感情)、

集中したプレイでフロー状態を体験する(エンゲージメント)、

友人とプレイする(良好な関係性)、

上達やチームへの貢献に意義を見出す(意味・意義)、

設定した目標を達成する(達成感)といった形である。

PERMAモデルは、ゲーム内の達成を超えた

総合的なモチベーションの枠組みを提供する。

これらの5つの柱を、

LOL以外の幅広い生活の中で育むことで、

プレイヤーはゲーム特有のストレッサー(敗北やプラトーなど)に対する

レジリエンスを構築できるのである。

自己調整

自己調整(Self-Regulation)とは、

目標達成のために自身の思考、感情、行動をコントロールする能力であり、

自己内省、目標設定、戦略選択、自己制御などを含む。

メタ認知(Metacognition)とは、

自身の思考プロセスについて考えることであり、

効果的な学習や戦略適応に不可欠である。

ビデオゲームはこれらのスキルの発達に貢献しうるのだ。

LOLプレイヤーは、自身の感情状態をモニターし、

意思決定を分析し、

自己内省に基づいて戦略を調整することで、

パフォーマンスを向上させ、

ティルト(精神的動揺)を管理することができる。

強力な自己調整能力とメタ認知スキルは、

プレイヤーが意図的な練習のような戦略を効果的に実行し、

成長マインドセットを維持することを可能にする

認知的なメカニズムである。

自己監視と調整の能力がなければ、

これらの戦略の効果は薄れるのだ。

eスポーツにおける身体的健康(食事、睡眠、運動)の重要性も

ますます認識されている。

これらは精神的パフォーマンスとウェルビーイングに不可欠であり、

LOLにおける「精神的な飽き」や疲労との戦いは、

単なる心理的な問題ではなく、

生理学的な問題でもあることを示唆している。

疲労した、あるいは不健康な脳は、

学習やパフォーマンスが最適化されず、

プラトーを打ち破ったりモチベーションを維持したりすることが

より困難になり、

停滞感を「飽き」と誤解する可能性があるのだ。

意外と疲労は自覚しにくいらしく、昼寝した後と寝る前では、LoLでのパフォーマンスが全然違う。

D. スキル向上と集中のためのメンタルイメージ活用

メンタルイメージ(イメトレ)とは、

物理的な動きを伴わずに、行動、スキル、シナリオを

心の中でリハーサルすることである。

この技法は、パフォーマンス、集中力、技術力、モチベーション、

ストレス管理の向上に効果があるとされる。

- 脳は鮮明に想像された経験と実際の経験を区別するのが苦手である

という特性を利用するのだ。

※ 脳は妄想と現実を区別するのが苦手。

効果的なメンタルイメージのテクニックとしては、

毎日の短時間の継続的な実践、

五感全てを動員したイメージの想起、

成功イメージの強化、

一人称(主観的)視点と三人称(客観的)視点の使い分け、

重要な動きに対するスローモーションでのイメージなどが挙げられる。

LOLへの応用としては、

チャンピオンコンボ(例:ダイアナとヤスオの連携)、

チームファイトでの立ち位置、

オブジェクト周りのセットアップ、

特定のジャングルルートなどを精神的にリハーサルすることが考えられる。

また、困難なプレイの成功や相手を出し抜く場面を視覚化したり、

ランク戦前の自信構築やパフォーマンス不安の管理に

イメージを活用したりすることも有効である。

メンタルイメージは、

プレイヤーがライブゲームの時間的制約やプレッシャーなしに

スキルや戦略を洗練させることを可能にする、

強力な「オフライン」での意図的な練習ツールとなり得るのだ。

これは特に、チームファイトやチャンピオンコンボのような

複雑な一連の動作に有用である。

プレイヤー自身のゲーム内視点から視覚化する主観的イメージは、

想像したスキルを実際のゲームプレイに転移させる上で、

客観的イメージよりも効果的である可能性が高い。

なぜなら、それはプレイ中の知覚体験を

より忠実に模倣するからである。

詳細なメンタルイメージを構築する行為自体が、

プレイヤーにチャンピオンの能力、クールダウン、マップレイアウト、

潜在的な敵の行動などを積極的に想起し考慮させるため、

ゲーム理解と知識を向上させ、学習を強化することができるのである。

LoLは操作がわかりやすいゲームで、格闘ゲームみたいにフレームを暗記する必要もない。

なのでこういった心の動きは、それなりのプレイヤーなら自動的に行われているものだ。

やろうと思ってやってる人のほうが珍しいだろう。

E. 認知バイアスの管理と感情調整

プレイヤーの自己評価や意思決定は、

しばしば無意識的な認知バイアスによって歪められることがある。

また、競争の激しいLOLにおいては、

感情のコントロールがパフォーマンスと楽しさの両方に

大きな影響を与える。

認知バイアスの例としては、

ダニング=クルーガー効果(スキルが低いプレイヤーが自身の能力を過大評価し、逆にスキルが高いプレイヤーが過小評価する傾向)

全か無か思考(一つのミスを完全な失敗と捉えるなど、状況を極端に評価する思考)

などが挙げられる。

これらのバイアスは、

自己評価や改善への取り組みを妨げる。

ダニング=クルーガー効果や全か無か思考のような認知バイアスは、

進捗の歪んだ認識を生み出すのである。

プレイヤーは、実際のスキル変化のためではなく、

自身の精神的なレンズが歪んでいるために、

自分が上達していない(あるいは実際よりも優れている)と

感じている可能性が高い。

感情調整は、ティルト、フラストレーション、不安といった

ネガティブな感情を管理し、

パフォーマンスと楽しさを維持するために不可欠である。

有効なテクニックの一つに、

認知的再評価がある。

これは、ネガティブな思考パターンを特定し、

よりバランスの取れたものへと変容させるプロセスである。

例えば、負けたチームファイトを「自分は下手だ」と捉えるのではなく、

「ここから学べることは何か」と再評価するのである。

また、感情とゲームプレイの事実に基づいた分析を

切り離すことも重要である。

効果的な感情調整技術、特に認知的再評価は、

単に気分を良くするだけでなく、

より明確な思考と客観的な自己評価を可能にし、

スキルプラトーを打破するために不可欠である。

ティルトを管理することで、

より生産的な練習と学習が可能になるのだ。

敗北は、抑うつや怒りといったネガティブな気分状態を

著しく増大させる可能性があり、

これらは認知的な歪みによって悪化し、

自尊心を損なうことがある。

LOLの非常に競争的でしばしば有害な環境は、

感情調整スキルの試金石となり得るのである。

LOLで感情や認知バイアスを管理することを学んだプレイヤーは、

人生の他の領域でストレスやネガティブな状況に対処するための

移転可能なスキルを身につけるかもしれない。

カードゲームや格闘ゲームは1対1でコントロール感覚が強いのか、EQはまったく身につかない。

「趣味縁」の力と競技ゲームにおける長期的エンゲージメントの育成

League of Legends(LOL)のようなチームベースのオンラインゲームにおいて、

プレイヤーのモチベーションを長期的に支える上で、

スキル向上や個人的達成感といった要因に加え、

他者とのつながり、

すなわちコミュニティの存在が極めて重要な役割を果たす。

ここでは、日本の文化的背景も踏まえ、

「趣味縁」という概念を通じて、

社会的つながりがゲーム体験に与える影響を考察する。

「趣味縁(しゅみえん)」の探求:共通の趣味・関心を通じた絆

「趣味縁」とは、

共通の趣味や関心事を通じて形成される

人々の間の絆や結びつきを指す日本の概念である。

ゲームという文脈においては、

LOLのような特定のゲームへの情熱を共有することで生まれる友人関係、

チームメイトとの連帯感、

そしてより広範なコミュニティへの帰属感を意味するのである。

主要なモチベーション要因としての社会的つながりは、

多くのプレイヤーにとって強力なモチベーションとなることが

研究で示唆されている。

自己決定理論における「関係性(Relatedness)」の欲求も、

他者とつながりを感じることの重要性を強調しているのだ。

ポジティブなチーム内コミュニケーションや相互作用は、

協力関係を育み、ゲーム体験全体の楽しさを向上させる。

「趣味縁」は強力な内発的動機付けとして機能し、

個々のスキルプラトーや敗北からくるフラストレーションに対する

緩衝材となり得るのだ。

共有された経験や仲間意識から得られる楽しみは、

個人的なパフォーマンス目標が達成されていない時でさえ、

エンゲージメントを維持することができる。

この「趣味を通じた絆」自体が報酬となるのである。

心理的安全性

チームベースゲームにおける、

心理的安全性の役割もまた重要である。

心理的安全性とは、チームメンバーが他者からの拒絶や罰を恐れることなく、

自由に意見を述べたり、ミスをしたり、

新しいことに挑戦したりできると感じられる状態を指す。

心理的安全性が高いチームは、

- パフォーマンス

- 学習

- イノベーション

- エンゲージメント

の面で優れていることが示されているのだ。

心理的安全性を育むためには、

- オープンな対話

- 建設的なフィードバック

- 相互サポート

- 多様性の尊重

といった要素が重要となる。

これは、ネガティブなコミュニケーションや

他者評価への過度な懸念が

心理的安全性を損ない、

モチベーションを低下させるのとは対照的である。

LOLのチーム環境における心理的安全性の欠如は、

個々のプレイヤーのスキル向上を直接的に阻害する可能性があるのだ。

新しい戦略を試したりミスをしたりすることに対する非難や批判を恐れると、

プレイヤーは自身のコンフォートゾーンから抜け出すことをためらい、

これは意図的な練習の重要な要素を妨げる。

チームベースの競争ゲームであるLOLにとって、

コミュニティレベルあるいはゲームデザインレベルで

ポジティブな「趣味縁」と心理的安全性を育むことは、

個々のスキル進行メカニズムと同等に、

長期的なプレイヤー維持にとって重要であると言えるかもしれない。

LOLはチームゲームであり、

もし有害な言動や心理的安全性の欠如によって

社会的な経験が一貫してネガティブなものであれば、

内発的に動機づけられたプレイヤーでさえ

離れてしまう可能性があるのだ。

逆に、強力な「趣味縁」(ゲームを通じたポジティブな社会的絆)は、

ゲームの他の側面がフラストレーションを引き起こすようになったとしても、

プレイヤーがコミュニティのために留まるという、

非常に強固なエンゲージメントを生み出すことができる。

これは、ポジティブなチーム形成を促進し、

有害性を低減する機能が、

ゲームの長期的な健全性にとって不可欠であることを示唆しているのである。

終わりに

- League of Legends(LOL)とソーシャルゲーム(ソシャゲ)では、プレイヤーが経験する「飽き」の性質が根本的に異なり、LOLではスキルの停滞が、ソシャゲではコンテンツの反復性が主な原因となる。

- ゲームにおけるプレイヤー経験の「スケーリング」(スキル習熟、挑戦の進化、報酬の知覚変化)を分析することで、「飽き」のメカニズムが明らかになる。

- LOLのモチベーションは主にスキル習熟や競争といった内発的動機によって支えられ、ソシャゲは報酬や収集といった外発的動機に大きく依存する。

- LOLプレイヤーは「中級者のプラトー」と呼ばれるスキル向上の停滞期に直面しやすく、これが成長実感の欠如から「飽き」を引き起こす主要因である。

- ソシャゲでは、ヴェーバー・フェヒナーの法則が示すように、反復的な報酬に対してプレイヤーが脱感作を起こしやすく、これが「飽き」へと繋がる。

- LOLで長期的にモチベーションを維持するためには、能力は努力で向上すると信じる「成長マインドセット」と現実的な楽観主義を育成することが心理的基盤となる。

- スキルの停滞を打破し「飽き」を克服するには、単なるプレイ時間の量ではなく、明確な目標とフィードバックを伴う「意図的な練習」という質の高い学習が不可欠である。

- プレイヤー自身の精神的健康、幸福感(ウェルビーイング)、自己調整能力、そして認知バイアスの管理と感情調整スキルを高めることが、モチベーション維持とパフォーマンス向上に貢献する。

- 「趣味縁」のような共通の趣味を通じた良好な社会的つながりや、チーム内での心理的安全性は、個人のスキル向上努力と共に、LOLにおける長期的なエンゲージメントを支える重要な要素である。

- LOLにおける「飽き」の克服はプレイヤー自身の学習戦略の見直しを要するのに対し、ソシャゲの「飽き」は開発者による新規コンテンツ供給に依存する傾向があり、この責任の所在の違いが両者の大きな特徴である。

人生はLoLとソシャゲと、

どちらに似ているだろうか。

- どうみてもLoLと似ている

なので成長を感じられないと飽きてしまうわけだ。

つまり成長し続ければいいわけだ。

そこでひとまず、

LoLの上達方法を書いてみよう。

- レディース、やる気、成長マインドセットを持っている

- 社会的な繋がりがある

上の条件を満たせば、

プラチナ4~マスターぐらいにはなるのは、

全然難しくない。

※ LoLが上手な知り合いがいれば、上達するのは簡単だ。

彼より上手になるのは難しいかもしれないが。

反対に最低なLoLプレイヤーを挙げるとするならば

- 試合後に味方にハッピーフレンドなどを送らない人

になるだろう。

100人いれば3人ぐらいはそういう人間がいるのだけど、

救いようがない。

なぜか

- 振る舞いが醜すぎて人間関係を築けないから

である。