人間はそれぞれ

- 得意なこと

- 苦手なこと

がある。

私は昔から、

プレイしたゲームに限り

- 平均レベルを遥かに超えていた

その理由はもちろん

「ゲーム中毒だったから」

というだけだ。

何故そう思うのかというと、

夏休みの宿題のような、

やるべきこと(やったほうが正しいと思うこと)全般を出来なかった。

そういったことは、

なんでも先延ばしにしていた。

だから依存症で、

ゲーム中毒だったのだろう。

※ ある物事のプレイ時間をコントロールできないことを、一般的に依存症という。

しかし依存症の人は

認知心理学的(スポーツがどう上達するか? みたいな心理学のこと)

に見ても上手である。

今回の記事では、

上達していく人と、

上達しない人の違いについて書く。

この記事はパッチ10.24の時に執筆されました。

2023/01/10にリライト。

認知心理学やスポーツの世界では才能という言葉は使わない

初めて一週間なのに、

プロの選手よりも上手だった人間は

存在するのだろうか?

漫画に出てくるような、

天才や才能がある人のことだ。

答えはノーで、世界に1人も存在しない。

ソシャゲのリセマラで何を取るのか?

刺し身の上にタンポポを乗せるのでなければ、

- 初めたばかりの人が上級者より上手

というのは、あり得ない。

ただ人間は特別な存在というのが、

特別に好きなので、

才能とか天才という言葉を使う。

そう見せたほうが一般人には印象がいいからだ。

ただの欺瞞であって、

ライ麦畑の主人公風に言えば、

インチキ臭いとなるだろう。

実力は集中力や練習の質で決まる

とりあえずLOLでいうならば、

- 実力は集中力や練習の質によって決まる

とされている。

もっと簡単に言えば

- 練習しないと上手にならない

この大原則がある。

しかしプレイ時間が多くても、

とんでもなく下手な人は世の中に存在する。

存在するというか、

むしろそういった人のほうがずっと多い。

何故だろう?

長くプレイしていても下手な人がいるのは何故?

LOLで考えてみよう。

LOLは残酷なゲームで、

上手な人がいるチームよりも、

下手な人がいるチームが負ける。

逆に最低限できれば、

レートは上がっていくゲームだ。

一般的にプレイヤーは、

次のような思考をたどる

- 自分がヘタクソ過ぎてストレス

- ある程度ストレスなくプレイできるようになった

- 向上しようと思わなくなる

LOLメインのプレイヤー(つまりあなた)が、

TFTをした時のような感じを思い浮かべて貰えば

わかりやすいはずだ。

最初はクラスやアイテムの組み合わせを覚えようとする。

しかしある程度覚えたら

「もういいかな」

となってしまう。

何故そうなってしまうのかというと、

上達が遅くなるので、

面白くないからだ。

しかし普通に考えて、

我々はハナを垂らしながらプレイしているわけではない。

本当に何も考えず

漠然と全く同じプレイを続ける人はむしろ珍しい。

私の長いゲーム人生でもそんな人間は、

片手の指で数えられるほどしか見たことがない。

他の理由も説明しよう。

上手くなればなるほど上達は遅くなる

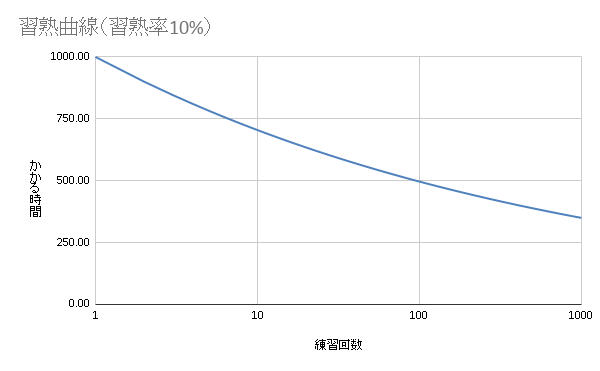

習熟曲線といって、

上達はかけた時間(べき畳則)に比例する。

例えば初心者が

ジャングルを周回するとしよう。

初心者のジャングルの周回は、

信じられないほど遅い。

どれくらい遅いかというと、

味方がキレてピンを鳴らしまくった後にAFKするレベル。

これはどのレートでも見る。

100回までは面白い

しかしその初心者は

10回も周回したら、

驚くほど速くなるだろう。

しかし次に同じくらいの効果を挙げるには

20回ではなく100回。

100回の次は1000回だ。

1000回の次は10000回。

なので大体

「100回までは面白いよね」

となるし、

何事もそこまで時間がかからないことならば(1時間とか1日とか)、

100回くらいは試してみる価値がある。

達人、つまり10万回以上プレイした人から見れば、

プレイ回数10万回以下の人は、

ハナを垂らしながらプレイしているように見えるだろう。

1万回LOLした人から見ると、

1000回に到達したばかりのプレイヤーは、

才能のないバカに見える。

とりあえず上達するには続けないといけない、

そして達人というのは、

中毒患者のように1つの物事に熱中し続ける。

何故続けることができないのか?

人間は常に上昇し続けたい生物だからだ。

新しいゲームを初めた時に1番面白い時期は、

10~100回、

あるいは100~1000回の時期だ。

私の場合だと、最初は

「クソゲーにもほどがあんだろ」

と思ったTFTも、

10~100回くらいまでは時間を忘れる楽しさがあった。

200回くらいプレイしてダイヤ手間までいったのだけど、

LOLにパッチ10.23が来てプレイしなくなった。

TFTは1000回までは楽しめると思っている。

しかし1000~10000回までの間は、

苦痛なんじゃないだろうか?

「永遠の寿命があったら、どんな気持ちになるか?」

という哲学的問いへの答えは、

「最終的に全てに飽きて、生きるのが苦痛になる」

なんだそうだ。

人間は苦痛なことは続けられない。

プロのアスリートと一般人の違いは、

苦痛なことでも続けられるかどうかと言われている。

ようは完全に飽きたソシャゲのデイリーは精神的に苦痛、

それに耐える必要がある。

飽きずに続けるには、意味をたくさん見出す必要がある。1日3個づつ毎日意味を書いていくとか色々方法がある。

我々は快・不快を瞬時に判断している

今オールインしたら勝てるかどうか。

プレイヤーは試合中に一瞬で判断している。

マルファイトのRを撃つ時に悩む人は、

よほどの初心者か病気の人だ。

当たるか外すか失敗か成功かは関係ないし気にしない、

考える前にRを撃っている。

「今撃つとポジティブな成果が出そうだな」

と、瞬時に判断しているわけだ。

逆に反射的にフラッシュで逃げる時は、

マルファイトのRと反対のことが起こっている。

才能の正体

我々は日常生活で、

反射的に不快なことから逃げ続けている。

何か特定の物事、

この場合はLOLとしよう。

LOLのプレイ中に不快なことが多いほど、

LOLの上達は遠のく。

信じられないかもしれないがLOLが上手な人は、

味方が怒って喧嘩を売ってくれることを待ち望んでいたりする。

古来よりスポーツは戦いの代用品。

人間がスポーツやLOLをプレイする主な動機は、

攻撃性を発揮したいのが主な理由だ。

しかしLOLで理由もなく味方に向かっていきなりRを撃ったり、

フラッシュしたり、

ピンを鳴らしまくったりするのは許されない。

しても良いのだが、

勝利を目的とするゲームの基本的なルールに従っていない。

だから普段は味方を殴る行為を我慢しているのだけど、

試合が壊れてしまった後は何をしても大丈夫だからだ。

※ 学校の体育の時間に、いきなり試合を抜けたりする人いなかったけれど、ネットのゲームだと日常茶飯事。

反対に試合を始める前に

- トロールが湧いたらどうしよう

- 負けてレートが下がったらどうしよう

などネガティブな考えが多ければ多いほど、

LOLを続けるのは難しくなる。

続けるにも上達するにも、

モチベーションが必要だからだ。

例えばトップレーナーにとって試合の勝敗はどうでも良く、

対面と良い試合が出来たかどうかが重要になる。

- 先出しで無難にプレイできたか?

- 後出しで有利だったか?

- 何が原因で負けたのか?

- 何が原因で買ったのか?

これらの要素は全てポジティブだ。

負けたことすら嬉しいのである。

たまにジャングラーが勝手に突っ込んでデスを渡した時は、

AFKをする。

AFKをするだけなので、

ジャングラーに恨みを持ったりはしない。

一般的な意味で才能がある人とは、生まれつきネガティブな要素を感じることが少ない。

上達したいならネガティブなことは潰したほうが良い

LOLだと比較的簡単である。

基本的に我々は何もわからない、

混沌とした状態を苦痛に感じる。

新しいチャンピオンを使う時、

少しCOOPで動かしたり、

OPGGを見たりするだけで、

非常に楽しいものに変わっていった記憶があると思う。

反対にマズい方法は、

いきなり対人で使うことだ。

大体開始3分でAFKしたいと思うことが多い。

完璧を目指さず、

優しいところから徐々に慣れていく、

これらのことは体感的に誰もが知っていることである。

普通こういったスキルをEQスキルといって、

生まれつき持っている人と、

生きていくうちに学ぶ人に分かれるのだが、

LOLプレイヤーは誰もがほどほど身についている。

LOLを通して知っているということなのだが、

日常生活でも応用できるだろう。

嫌なことは立ち向かうよりも避けたほうがいい。と本能は思っているのだろう。

ライオンや車からは逃げたほうがいいが、雨の日は憂鬱だが立ち向かったほうがいい。

終わりに

- 練習時間は大事10の倍数ごとに上手になる

- ある程度上手になると伸びにくくなる

- 上達しないとプレイが不快になってくる

- 不快を感じることは無意識に避ける

- 不快を感じない物事=才能がある

- ネガティブな事柄は潰したほうがいい

色々書いたのだけど、

上手な人はLOL中に嫌なことを感じる部分が少ない、

あるいはゼロ。

中々上手にならない人は、

LOL中に嫌なことを感じる部分が多い。

- ネガティブな事柄を書き出す、バグリスト

- 先延ばしを克服する、ぐずぐず主義克服シート

など色々あるが、あまりにも長くなるのでソレは別な記事に書きたい。

このへんで筆を置こうと思う(このへんで勘弁してくださいという言い回し)。

参考図書

読んだらLOLが上手になるけれど、

なんでも努力次第という考え方も良くない。

ただ普通の人は才能という単語が大好きなので、

そういった人は読んでみることをオススメする。

この本には練習が苦痛になるレベルじゃなければ、

一流にはなれないと書いてある。

しかし初心者の時に厳しくすると、

とりかえしがつかないとも書いてある。

※ もう二度とプレイしなくなる。

永遠の命があるとすると退屈なので、

永遠の命は良くないと、

途中少しだけ書かれている。

LOLの負け試合と、

自ら命を絶つ時の心境は似ているなと思った。

つまり一時的に悪い状態だと感じたから、

辞めたくなる。

内容は簡単で読みやすい。